B4の樋場です。大会2日目の終了時点での報告をさせていいただきます。ほんとは昨日も報告をしなくてはいけなかったのですが、自分の活動の都合がありレポートを書く時間がなく、二日分のレポートを書かせていただきます。

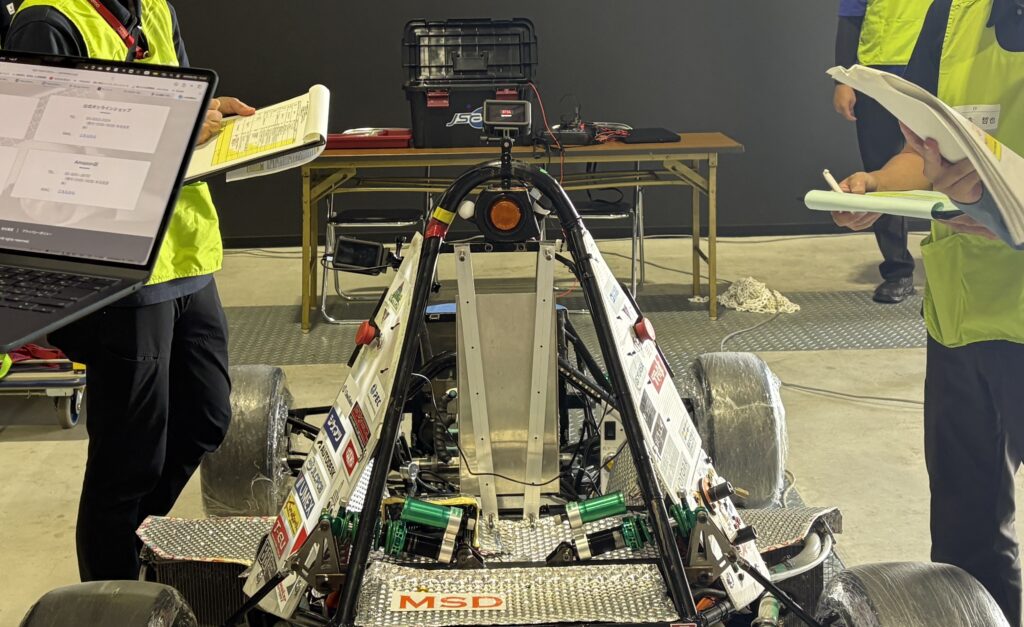

まず、9/8大会1日目のレポートになります。この日はEV車検がありました。EV車検とはEVクラスに出るマシンが必ず受ける車検で、EV1からEV4まで順に車検員が電気的なレギュレーションを満たしているか確認します。弊チームは12:00から車検を開始しました。この車検には時間制限があり一枠90分となっております。一枠目での一発車検合格を目標にEV車検に臨みましたが、EV4の最後の最後にモーターを勝手に取り外せないようにする封印のシールを貼るところだけが終わらず、二枠目での合格となりました。一枠目での車検合格となりませんでしたが、無事EV車検合格をすることができました。EV車検に向けてたくさん対策を行ってきた電気班の人たちを称えたいと思います。

次に、9/10大会2日目になります。この日は機械車検、フラッグ・ドライバー脱出、重量チルト、EV5(レイン)、ブレーキ、デザイン、コスト、開会式が予定され、とても盛りだくさんな一日になります。

朝一番10:30から機械車検が始まりました。こちらは機械的なレギュレーションを満たしているかを車検員が確認する車検で、ICVクラスのチームとほぼ同じ内容を確認します。一枠は60分設けられており、こちらも一枠目での一発合格を目指して臨みました。私樋場もこの車検に参加しており、こちらの対策を行うために昨日はレポートを書けませんでした。大変申し訳ありません。機械車検は無事一発で合格し、3年連続で一発合格を取ることができました。

次に、フラッグ・ドライバー脱出テストを行いました。こちらは走行時に掲示される旗をドライバーが理解しているか、万が一事故が起きた際にドライバーが即座に脱出できるかを確認する車検になります。こちらは二名のドライバーが参加する予定でしたが、一人のドライバーの着座姿勢がレギュレーションを満たしておらず、シートポジションを修正する必要が生じたため一名のみのテストを行いました。一回目のドライバー脱出では緊張があったのか手が滑り、ドライバーハーネスをはずことができず5秒で脱出することができませんでした。しかし、「落ち着いてやれば問題ない」というチームメンバーからのアドバイスもあり2回目は無事に脱出することができました。また今回受けられなかったドライバーも午後のブレーキテストの後シート位置を調整して合格をいただくことができました。

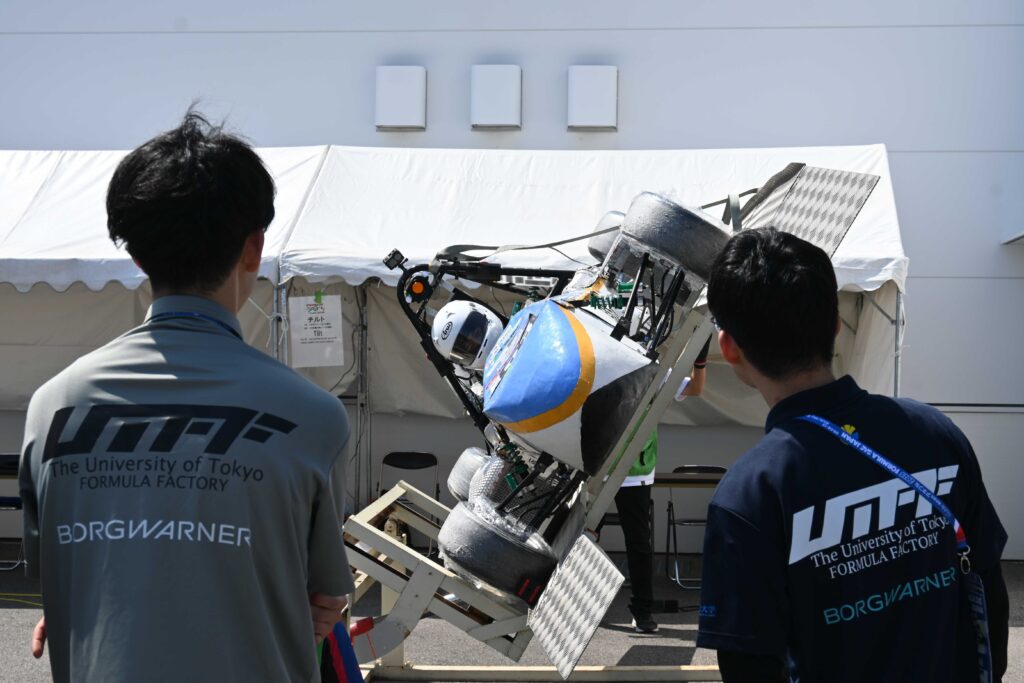

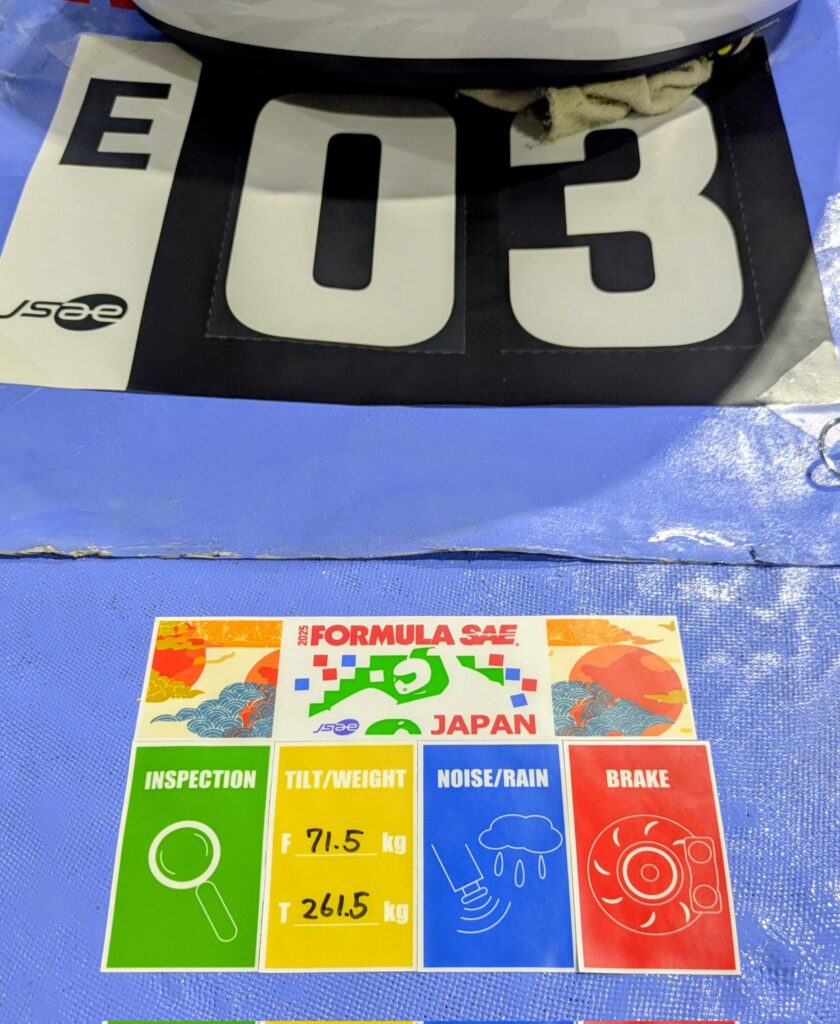

次に重量、チルト試験になります。この試験ではマシンが横転することがないかをドライバーが乗った状態でマシンを傾けるというチルト試験と、マシン重量を測定する重量の試験になります。弊チームはあまりにも順調に進み過ぎたため、車検員の準備ができておらず、まさかのチームメンバーが運営の手伝いを行いながら試験となりました。これらは無事に何事もなく合格することができ、全チームの中で一番車検が進んだ状態でお昼休憩を迎えることになりました。

午後の車検が13:30から始まりました。弊チームは午前中に重量・チルト試験まで進み、午後一番からEV5(レインテスト)を行いました。これはEVだけに行われる車検になり、マシンを走行可能状態にして上からシャワーで水をかけ、漏電等トラブルが発生しないかを確認する車検になります。こちらも無事に合格することができました。

EV5合格の後、そのままブレーキテストに臨みました。この車検では四輪ともにブレーキが作動するかを実際に車を走らせてブレーキングでタイヤがロックするかどうかで確認するテストになります。マシンを走らせるために動的エリアと呼ばれる場所にて行われますが、こちらも車検員の準備ができておらず、なんと走行場所のクラッシュパッド(コースアウトした際にぶつかるクッション)が設営されておらず、設営が終わるまで30分ほど待つということになりました。こちらも無事合格し、動的審査に出走するまでに必要な車検をすべて終わらせることができました。2日目までに5チームがブレーキテストまでの車検を終わらせましたが、その中でも一番乗りで終わらせることができました。

すべての車検を終えた後、静的審査が始まります。15:45からデザイン審査が始まりました。デザイン審査とはマシンの設計においてどのような設計をしたか、どのような開発を行ったかを実際にメーカーで設計を行っている方にマシンを囲みながら審査していただくという種目になります。審査はシャシ・サスペンション部門、ボディ・エアロ部門、パワートレイン部門に分かれていて、それぞれチームメンバーが担当する部分を審査員に質問を交えながら説明しました。それぞれ担当によって手応えは異なりましたが、結果が楽しみです。

そのまま連続で次の静的審査が始まります。16:45からコスト審査が始まりました。これはマシンを製造するときの金額を正確に見積もれているかを評価する審査になります。こちらはあらかじめ提出していたコストレポートというマシンを製造するのにかかる金額を計算した書類の評価を実際のマシンと見比べて確認を行うというコストオーディットと渡されたお題に沿った製造の問題と解決方法の説明を行うというリアルケースシナリオという二つを行いました。コストオーディットは審査員に質問攻めにされるというもので、あまり生きた心地がしなかったです。一方、リアルケースシナリオは短い時間の中で満足できるだけ説明することができました。

ここまでで、盛りだくさんの一日でしたが、最後の最後に開会式が開かれました。こちらはFA(先生)とチームキャプテンのみ参加しました。今年は愛知県知事と常滑市長がご出席なされて、祝辞を述べられたそうです。学生フォーミュラという活動の注目度が高まっているということを感じます。